タント(LA600)のパワーウィンドウスイッチ交換

タントですが、運転席側のパワーウィンドウスイッチが戻らなくなってしまいました。

とりあえず上下の動作は可能ですが、最悪操作自体出来なくなる事もあるようなので修理します。

ダイハツの軽四の場合は、比較的多いトラブルのようで検索すると結構引っ掛かります。

とりあえず部品交換が手っ取り早いようですが、LA600のタントだと新品で約9000円と結構な金額。

なんで、オークションで動作確認済の中古を手に入れました。

交換自体は、下の画像のように外せれば簡単に交換可能です。

引手部分は内装はがしを使わなくても指だけで比較的簡単に外れました。

ドア側の爪が外れにくいですが、多少強引に引っ張れば外れます。

カスタムの場合は結構固いらしいので、ドアの内張りを外して内側から爪を外すのが良いみたいです。

交換する部品番号はこちちら。

84820-B2440、検索するとモノタロウなどで新品購入できます。

交換後はもちろん問題なくスイッチは動作するようになりました、

15分くらいで交換できるので試してみてください。

投稿者:たかしー

at 06 :26

| 日記

| コメント(0 )

| トラックバック(0 )

二層式洗濯機の濯ぎフィルターの交換

自宅では母親が洗濯に二層式洗濯機を利用しています。

全自動もありますが、これしか使ったことが無いのでこれじゃないとダメなようです。

もっとも私も農作業で汚れがひどいときはこちらで事前に軽くあらってから全自動洗濯機にいれていたりしますが。

シンプルで壊れにくい二層式洗濯機ですが、先日濯ぎフィルタの固定部が割れてしまいました。

固定できないので洗濯中に外れてしまいます。

他はまったく問題ないので部品手配できないかなと検索すると、普通に通販で販売しているようです。

洗濯機は日立のPS-H35L、検索するとPS-B50S-001、濯ぎフィルターとかゆう部品のようです。

部品自体は結構大きいですが、値段は1800円ほどと良心的。

また、この部品には糸くずフィルターもついてくるので実質1300円程でしょうか。

送料込みのヨドバシ購入しました。

交換後の画像です。

結構汚ればつく部分なので、糸くずフィルターを交換するタイミングで丸ごとかえてもいいような気もします。

他の部分に比べ白さがまぶしいです。

投稿者:たかしー

at 07 :40

| 日記

| コメント(0 )

| トラックバック(0 )

室内建具のVレール交換

先日、室内引戸の戸車交換を行いましたが、動きは良くなったものの開閉時のガラガラ音は変わらず。

何が原因かと見てみたところVレールが摩耗しているのが原因のようです。

リフォーム後約30年。

レールがかなり摩耗していました。

Vレールって交換できるのとググって見たところ、単にはめ込んであるだけのよううです。

ただ、隙間がなく簡単には外れそうもありません。

見ていると、ビスでてこの原理で外している人がいたので真似をしてみました。

ドリルで先穴を開けたあとに適当なビスを打ち込みます。

テコの原理で引き上げると簡単に外れました。

新旧のVレール。

前のレールは樹脂製だったようです。

今回購入したのはアルミ製、1本900円程です。

長さを図って切断します。

新しいVレールをはめ込んで完成です。

前のよりVの溝が大きく、戸車の調整が必要でしたが、開け閉めが格段に静かになりました。

Vレールの取り寄せ(通販でOKですが)が少し面倒ですが、開閉音が気になる人は試してみてはどうでしょうか。

投稿者:たかしー

at 18 :49

| 日記

| コメント(0 )

| トラックバック(0 )

引戸の召し合わせ錠交換

納屋の引戸の錠が以前より壊れていたため、錠前の交換を行います。

引戸は納屋を立てた時のままのため、40年以上前のものです。

最近見ることのないつまみを回すタイプのものですが、以前鍵をかけようとして折れてしまったものです。

納屋なので基本鍵はかけないのですが、台風などの時にかけることがあるので直すことにします。

購入したのはアルファの引戸用取替錠 L4056-ALU です。

よく似たものは色々ありますが、値段と対応扉厚から選びました。

値段は3500円程です。

スペーサーなど色々あり、古い引戸でも対応できそうです。

取替は、古い錠前を外すことから始めます。

室内側にビスがあるのでそれを外すだけの簡単な作業です。

外すと錠前の部分が貫通しています。

この切り欠き部分のサイズが重要ですので、必ず寸法を図って対応している錠前を選ぶ必要があります。

外し終わったら新しい錠前をビスて固定するだけです。

扉厚によっては付属のスペーサーで調整します。

交換後の外側の画像です。

引戸はブロンズ、錠前はブラウンですが、許容範囲です。

特に違和感なく納まりました。

切り欠きの寸法さえ確認すればドライバーだけで完了する作業です。

誰でもDIYで交換できる簡単な作業です。

投稿者:たかしー

at 18 :13

| 日記

| コメント(0 )

| トラックバック(0 )

タントのブレーキパッド交換

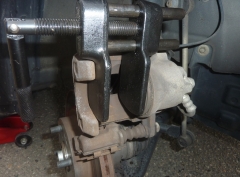

タントの夏タイヤへの交換に併せてブレーキパットの交換を行いました。

車検で交換をすすめられましたが、思ったより割高。(約2万円)

純正のブレーキパットがかなり高いのと、車検でばらすのに工賃もさほど安くはありませんでした。

大手カー用品販売店なのだから、ブレーキパットはアフターパーツ提案でもいいのにと思いつつ、DIYで交換することにしました。(1万以上は浮きますし)

まぁ、バイクのブレーキパット交換よりは楽でしょう。

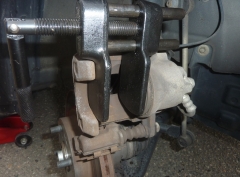

まずはタイヤを外します。

すると、ブレーキパットが見えてきます。

ボルトを1本外すと直ぐにブレーキパットが外せます、とても簡単です。

外したブレーキパットと新しいパーツ。

かなり減っており、年間走行距離は少ないけど次回車検までは微妙な感じでした。

パッドは楽天とかで販売している日立子会社製です。値段優先での選択です。

新旧のブレーキパット

ピストン戻しを使って間隔を広げます。

アマゾンで2000円程で購入、でも結構大きいのでバイクには使えなさそう。

また、ピストンは結構戻るので、ブレーキオイルを事前に減らしておかないと確実に溢れます。

専用のグリスをつけて元に戻します。

嫁のタントはLA600Sの前期型なので、ブレーキパットが後期と異なります。

多分、ばねの穴があるかどうかかな?

元に戻して、ホイールをハメれば完了です。

走る前には、何度かブレーキを踏んでピストンを戻してから走り出しましょう。

DIYとしては簡単な部類ですが、普段いじっていない人無理しない方が良いパーツです。

投稿者:たかしー

at 10 :47

| 日記

| コメント(0 )

| トラックバック(0 )

タントの点火プラグ交換

そろそろタントの車検なので見積をもらって来ました。

今回追加で交換が必要そうなのが点火プラグ、フロントブレーキパット(まだ余裕あり)のようです。

工賃がそれなりでしたのでDIYで交換する事にします。

ブレーキパットは夏タイヤへの交換時期にすることにして、車検前に簡単に交換できる点火プラグを交換します。

タントは1つ前の型のノーマルエンジンですので交換は簡単です。

まずはボンネットを開けて、黒色の空気入れダクト?を取り外します。

エアエレメントにつながっているダクト部のピンを外して引き上げると簡単に外れます。(ついでにエアーエレメントも交換してもいいかも)

イグニションコイルが見えてきます。

点火プラグはNGK プレミアム RXプラグ。

LKR6ARX-P 91516 3本 4100円程でした。

プラグレンチは16mmです。

イグニションコイルのコネクターを外して引き抜くだけです。

9万キロオーバーの旧プラグとの比較です。

エンジン内にゴミを落とさないように注意して交換します。

15分程で無事交換完了。

車検の見積りより5000円程安く交換できました。

10万キロ交換不要なのでもう交換しなくていいかな?。

追記をみる

投稿者:たかしー

at 13 :05

| 日記

| コメント(0 )

| トラックバック(0 )

洗面台「ファンシオ」の水漏れ修理

クリナップ製の洗面台「ファンシオ」のシャワーホースより水漏れが発生したため修理しました。

10年以上前の製品のため、部品が心配でしたが検索すると手配可能なようです。

MYM FA547-008が水栓の品番のようです。

品番は水栓ハンドル部分に記載されています。

MYMは廃業しているようですが、KVKでメンテナンス部品は取り寄せ可能との事で取り寄せます。

部品の画像、色を確認しつつ検索したところ、品番はHC186DW-T8の用です。

交換には、シャワーホースを外す必要があります。

外し方はわかれば簡単です。

シャワーヘッドを少し浮かせつつ、反時計回りに回します。

するとシャワーヘッドが外れます。

事前にホースの接続を外したうえで、強めに引っ張れば白い部品ごと外れます。

シャワーホースを外すとこんな感じ。

元のホースはこの部分が外れてました。

新しい部品はこちら、約4000円程です。

シャワーヘッドをもとに戻して、取り回しを考えながら接続すると完了です。

水道屋さんにきてもらうと1万はすると思いますので同じクリナップ製の洗面台で水も漏れに困っている人はDIYしてはどうでしょうか。

工具不要なのでとても簡単な作業です。

投稿者:たかしー

at 07 :56

| 日記

| コメント(0 )

| トラックバック(0 )

草刈り機の制振ゴム(ダンパー)の交換

田んぼの草刈りには、今年購入した自走式と以前からの背負い式の3台あるのですが、

普段利用している軽い方の草刈り機の制振ダンパーが破損していたので交換しました。

草刈り機は、カーツ株式会社の背負い式です。

元々母親が使っていたので、相当の年期もののはずです。

数年前から制振ダンバーが裂けており、ワイヤーでとりあえずつなげてあるだけの状態でした。

ネットで検索した純正パーツらしきものがあったのですが、今回は代用品で修理することにします。(1個1000円はちょっと高いかな)

楽天市場 純正部品?

ちなみに我が家は33ccなので適用外ですが使えそうでした。

また、もう一台の共立製の36ccでも使えそうです。

代表品はエアコン室外機などの使われている制振ダンパーになります。

購入したのはM6 φ20 15mmですが、本来は20mmの方が類似サイズになります。

(4個入りで930円)

純正部品と違い、ボルトが長いのが気になるところです。

amazonで探しましたが、少し割高であれば結構近いサイズの物があります。

実際に取り付けたが後になります。

エンジン部分とのクリアランスが結構ギリギリでしたので、間に幅広ワッシャーをかましてあります。

交換後は、振動は少しは減った?かな

簡単なのでダンパーのゴムが割れた場合は試してみてください。

投稿者:たかしー

at 08 :59

| 日記

| コメント(0 )

| トラックバック(0 )

プリウスPHV 黒系シフトパネルへの交換

中古で購入したプリウスPHVですが、初期型のため内装で気になったのがシフトパネルの白色加飾デザインです。

センターパネル、センターコンソールが黒なのに、シフトパネルのみ白はやはり違和感があります。

ハンドルも一部白は配色されていますが、こちらはまぁデザインとしてはありかな。

とゆうわけで、シフトパネルをピアノブラックに交換することにしました。

交換品はヤフオクでGRスポーツ用の純正部品を購入。

上から張り付けるタイプもあるようですが、金額もさほど変わりませんし簡単なのでパネルごと交換がおすすめです。

初期型の標準はこんな感じです。

パネルを外すためにシフトノブを外します。

反時計回りに回すと外せます。

内装はずしを使わなくても下部から引っ張れば簡単に外れました。

コネクタは2か所あります。

これくらいの隙間、あまりケーブル余長がなにので少し外しにくいです。

パネルが取り外せました。

スイッチ類をピアノブラックのものに移植します。

交換したらこんな感じです。

交換後は、統一感が出てセンスがよくなりました。

なんで最初からこの色にしなかったのでしょうか?

センスが無い私には今一理解できません。

投稿者:たかしー

at 08 :26

| 日記

| コメント(0 )

| トラックバック(0 )

EV/PHEV用の充電コンセントの設置

長年乗っていたホンダのエリシオンからプリウスPHVへ乗り換えしました。

日産リーフも考えたのですが、冬の隣県までのスキーを考えると行程にかなり制約が出そうですので今回は見送り。

ただのハイブリッドだと面白みがないのでPHVにしてみました。(中古ですが)

リッター8km前後のエリシオンからの乗り換えですので、燃料費は劇的に下がる予定です。

また、プリウスPHVはEVモードで60km近く走るので通勤はEVモードで十分往復できるので遠出しなければガソリンを入れる必要もありません。

ただ、そうなると自宅に200V充電設備が必要となるためDIYでコンセントの増設を行いした。

(ちなみに電気工事士の免許持ってます)

我が家の場合は、車庫への設置、車庫内の分電盤からの距離が15m前後、配線は基本露出配線ですので割と簡単な部類の工事になります。

必要な材料は

200Vコンセント 2400円

漏電ブレーカー 3400円

コネクタホルダー 1800円

VVF 2.0mm 20m 3100円

アース工事関連 1300円

その他材料 500円

合計 12500円

これ以外に、車庫内の壁の見た目向上のために

化粧合板 2000円

べニア板 3尺×6尺 4000円

かかっています。

最近の資源高、ウッドショックの影響でVVVF(銅線)ケーブルやラワン合板(べニア板)が値上がりしていてちょっとびっくりです。

200VコンセントはEV用の屋外用のものが一般的ですが、我が家は車庫内(屋内)

また、使わない時は電源を切っておきたかったのであえてエアコン用のスイッチ付きの物にしました。

コンセントの抜け防止はありませんが、屋内ですし特に問題はありません。

コンセントは丁度中央に配置。

コネクタ口はプリウスは後ろですが、リーフだと前なので将来的にどちらでも取り回しやすい位置にしてあります。

また、もともとは断熱材むき出し(画像上部みたいな感じ)でしたので化粧合板とべニア板で壁を付けました。

微妙に目地が見えますが、結構いい感じになりました。

タキゲンのコネクタホルダー[CP-457-A]を設置しました。

少し安っぽいですが充電コネクターとケーブルをまとめて整理できるのでお勧めです。

漏電ブレーカーはガイドラインに従って15mA対応の物です。

一般的な30mAの物に比べるとちょっと高いです。

漏電についてはスイッチを「切」の状態で抜き差しするのが一番安全です。

電池式のセンサーライトも設置しました。(実際はもっと明るいです)

車庫なので照明もありますが、充電コネクターの差し込みだけですので電池式でも十分です。

投稿者:たかしー

at 19 :09

| 日記

| コメント(0 )

| トラックバック(0 )

浴室換気扇(VK-16T > FY-17C8)の交換

浴室の換気扇が、異音とともに動かなくなりました。

昨年からたまに止まった事もありそろそろ限界かなと思っていましたが、完全にダメになったようです。

浴室はタカラスタンダードのユニットバスで、換気扇自体もどこかのOEMだと思いますが、流石に30年近く前のモデルですので情報がほとんどありません。

まぁ、内径175mmの汎用品のようですので、売れ筋のパナか三菱あたりから選べば大丈夫のようですが。

こちらか交換前の換気扇です。

型番:VK−16T、消費電力16Wです。

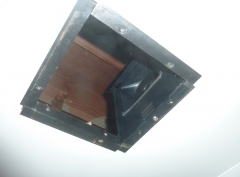

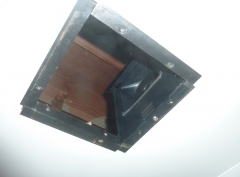

浴室の点検口からの上部の様子。

クリアランスは十分でしたので、交換はなんとでもなりそうな感じです。

外すためにはダクトと換気扇本体をつないでいるテープをはがします。

最近の機種だとアダプタは残して本体のみ交換できるようですが、流石に本体が古すぎますので全交換です。

壊れた本体を外して新しいアダプタを固定します。

本体を差し込んで、ビスで固定するだけの作業ですね。

ちなみに、パナソニックにしました。

amazonでFY-17C8をポチで翌日には届きます。ホームセンターの4割引くらいなので安いですね。

理由は、ビスピッチがほぼ同じだったため、余計な穴が増えないからです。

屋根裏からダクトを固定します。

100均のアルミテープを使いました。

配線は、より線で電源が来ていましたので、棒端子をつけて本体に差し込んで終了です。

カバーを付ければ作業完了。

所詮換気線なので違いはわかりませんが、新しい分静かでしょうか?

消費電力も9Wくらいと少し下がっています。

投稿者:たかしー

at 07 :11

| 日記

| コメント(0 )

| トラックバック(0 )

2Fキッチンの混合水栓の交換

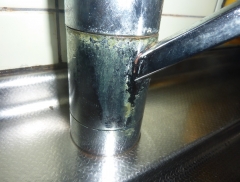

キッチンの水漏れの修理をしたところ、今度は2Fのキッチンの水栓の腐食が気になるようになり、こちらは全交換してみました。

ほぼお湯を沸かす程度にしか使っていませんが、20年もたつと腐食が・・・

交換前に止水栓を占める必要があるのですが、ここで問題発生。

設置してから触ったことが無いので完全に固着してしてました。

手で回りそうもないので止水栓ごと外そうかとも思いましたが、ハンマーでガンガンたたいたらやっと回りました。

ワンホール混合水栓はメルカリで未使用品を購入しました。

送料込みで5000円です。

下から固定するタイプですが、結構スペースがあったので何とかなるかと。

旧水栓も下から固定するタイプです。

このようにスペース(手が十分入る)があるので取り外し、取り付けは簡単でした。

外すと大き目の穴が開いています。

本体を固定して後は止水栓とつなげるだけ・・・と思いきや

なんと水側のホースの長さがわずかに足りません。

あと2cmなのですが、足りないとは思いませんでした。

仕方がないので少し延長するためにサルボを購入してきました。

+3cmかさ上げして何とか固定できました。

良そう以上に時間がかかりましたが、なんとか無事交換が出来ました。

水栓交換は簡単なのでおすすめです。

投稿者:たかしー

at 20 :29

| 日記

| コメント(0 )

| トラックバック(0 )

キッチンの混合水栓TOTO TKGG31Eの水漏れ修理

何年か前に交換したキッチンのシングル混合水栓から水漏れがするようになりました。

水を流しているときに漏れてくるのでパッキンの劣化?と思っていたのですが、どうやら根本にクラックがあようです。

丸ごと交換とも思いましたが、最初パッキンだと思い込んで注文してしまったので、使わないパッキンがあっても・・・との思いから、スパウトを注文して交換する事にしました。

最近はメーカーに部品図もあるし、型番検索すれば通販してくれるところも簡単に見つかるので楽ちんです。

まずは、元栓を締めます。

大概、キッチンの収納部の奥にあります。

TOTOのTKGG31Eの場合は、ハンドルを外す場合は六角レンチで緩める必要があります。

今回は水、湯のマークを外すとありました。

ハンドルとカバーを外すとバルブ部分が見えてきます。

こちらも六角レンチで外します。

白色のプラスチックのナットホルダーを外すとスパウトが外せます。

後は新しいスパウトをはめ込んで、元通りに戻していくだけです。

なお、今回はパッキンはそのままでもんだ無かったので交換していません。

各部品は簡単に掃除して組付けました。

ちょっとは綺麗になったかな?

無事水漏れは治ったようです、よかった。

投稿者:たかしー

at 17 :21

| 日記

| コメント(0 )

| トラックバック(0 )

エリシオンのエアエレメント交換

ミニキャブトラックのエアエレメントが相当汚れていたため、エリシオンのエアエレメントも気になりました。

なんで、アマゾンでポチっと注文して交換します。

エンジンルームのバッテリーの上あたりにあります。

4本のビスで止まっているので緩めますが、どうも完全に外すにはダクトも外さなくてはならないようです。

ググってみると、横からはめ込めるようですので隙間から何とか挿入して交換しました。

新旧のエアエレメントです

前々回の車検時に交換しているようですので3万キロ程走行した状態のものです。

特に交換する程では無かったですが、まぁ2000円以下なんで良しとしましょう。

なお、体感はまったくわかりません。

燃費には気持ち影響するかもです。

投稿者:たかしー

at 07 :40

| 日記

| コメント(0 )

| トラックバック(0 )

ダイソー 20W LED蛍光灯への交換

ダイソーに20Wの直管蛍光灯の交換用LDEランプが売られています。

結構前から気が付いていたのですが、500円ならと購入してみました。

パッケージはこんか感じです。

少し大きめのダイソーであれば、結構置いてあったりします。

20W相当、消費電力8W、明るさ1000lm、昼白色

スペック的には蛍光灯の交換用としては、十分。

値段も、とってもお買い得です。

自宅の古い2灯式の照明の蛍光灯を交換しました。

実はこの照明、既に1灯はLEDに交換済です。

左側がダイソー、右側が3年前に購入したLEDです。

ダイソーのLEDはダミーの点灯管(ヒューズ入)が必要です。(片側配線)

以前のLEDは、点灯管を外すタイプ(両側配線)のようです。

気持ちダイソーが明るいですが、光っている部分はダイソーが結構短いです。

ちなみに1000lm、8W、850lm、9Wなのでスペック通りでしょうか?

色はダイソーの方が個人的には落ち着いていい感じです。

両方ダイソーに交換しました、明るさ的には問題ありません。

省エネ効果は蛍光灯からだと18W-8W=10W。

1日3時間程度の利用だと、2〜3年で元が取れる計算です。

コスパ的には、十分交換する価値はありますし、手に入れやすいのでおすすめです。

でもまだ寿命が残っている蛍光灯をどうするか・・・。

投稿者:たかしー

at 21 :32

| 日記

| コメント(0 )

| トラックバック(0 )

タントのエアコンフィルターの交換

タントの車検でエアコンフィルタの交換をすすめられたので、車検では交換せず自分で交換する事にしましした。

ちなみに車検の見積では4000円程、通販で買えば2000円しません。

ちなみに購入したのはBOSCHのものになります。

フィルタの説明書に分かりやすく交換方法が書かれていましたが、タント(LA600S)の場合はグローブボックスの奥にあります。

グローブボックスを内側に押さえながら開けるとストッパーが外れます。

エアコンフィルタは画像中央のカバーの奥にありました。

新旧のフィルターです。

交換したことはないので7万キロ程走行したものになります。

思ったよりは綺麗な気はします。

上下に気をつけてセットします。

空気は上から下に流れるようです。

後は元に戻して完了です。

エアコンの匂いが気になりだしたら交換するのがよいです。

5分もかからずに出来る作業ですのでおすすめのメンテナンスです。

aaa

投稿者:たかしー

at 09 :15

| 日記

| コメント(0 )

| トラックバック(0 )

ミニキャブトラックのエアエレメントの交換

先週、軽トラのエアコンフィルタを補修しましたが、今度はエアエレメントの交換を行います。

去年車検を受けていますが、しばらく交換していないはずですので、通販で注文しておいたものになります。

エアエレメントは運転席下にありますので、運転席のシートを上げます。

ストッパーを外して引き上げれば簡単に外れます。

さすがに農作業で使っているので、細かな砂が入り込んでいます。

新旧のエアエレメントです。

結構な距離交換してないはずですので、かなり汚れていました。

あとは元に戻して完了です。

エアエレメントは交換しても体感で違いは判りませんが、ここまで汚れる前に交換すれば多少は燃費も違うと思います。

投稿者:たかしー

at 17 :28

| 日記

| コメント(0 )

| トラックバック(0 )

軽トラのエアコンフィルターの交換

本日、タントの車検の見積り取りに行きました。

その見積にエアコンフィルターがあったのでそういえば軽トラはあるのかなと気になっって家に帰ってから確認することに。

(なお、タントエアコンフィルタの交換は難しくないので、見積からは外してもらいました)

ちなみに、軽トラは三菱のミニキャブトラックです。

調べてみると、運転席側のブレーキべダルの上あたりについているようです。

下の画像の真ん中の黒い部分の上にあります。

外してみると、完全にスポンジは朽ちており、スカスカ状態。

部品手配しようかと思いましたが、キッチンの換気扇用のフィルターで代用している人がいましたので、真似させてもらいます。

まずは、原型をとどめていないフィルタを分解します。

この間に、換気扇用のフィルターを挟み込みます。

ちょうどストックがありましたので、少々拝借しました。

挟んで端をカットします

多少端が見えていますが、問題なさそうです。

爪が合わなくて少々苦労しましたが、元に戻して完了です。

投稿者:たかしー

at 18 :52

| 日記

| コメント(0 )

| トラックバック(0 )

軽トラのバッテリー効果(CAOS)

新年早々ですが、軽トラのバッテリー交換を行いました。

年末にかけてセルの回りが弱く、充電等もしてみましたがあまり芳しくないので交換することにしました。

現在ついているのは40B19Lのサイズのものになります。

一般的には、車のメモリー保管のためバックアップ電源をつけての作業になるのですが、今回はそんな面倒な事はしません。

所詮は時計程度しか無いので、そのまま外して交換しました。

バッテリーはカバーが無いので結構汚れています。

新しいバッテリーはPanasonicのカオスにしました。

カオスは自動車に使っていて寿命がかなり持つので個人的にはお気に入りのブランドです、。

容量も40→60と1.5倍になりましたので、寿命も1.5倍を期待していたりします。

購入はネット通販です。

普通レベルで4000円、高容量のカオスクラスで5000円弱なんで買うなら高容量でしょう。

ホームセンターやカー用品店よりも安くてにはいったので満足です。

投稿者:たかしー

at 16 :55

| 日記

| コメント(0 )

| トラックバック(0 )